先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。10月5日推出《潘垣:追逐“人造太阳”,探索终极能源》。

潘垣:我的人生,要留下一些痕迹,科技的痕迹,让后人还记得我。我期盼我的中子源能够出来,实现磁约束氘氘聚变。这是了不起的大事,真正最后解决人类的终极能源问题,为人类作出贡献。

潘垣,1933年8月出生于湖北宜昌。身为中国工程院院士、华中科技大学教授的他,是我国核聚变电磁工程和大型脉冲电源技术的主要开拓者,脉冲强磁场技术专家,至今活跃在科研一线。他时刻以国家需求为导向,参与主持有“人造太阳”之称的“中国环流器一号”研制建造,力求从根本上解决人类能源问题,曾获国家科学技术进步奖一等奖等诸多奖项。

如果问,这世界上最难的科学研究是什么?在潘垣眼中,毫无疑问是磁约束核聚变,也就是“人造太阳”。他参与的“中国环流器一号”工程,是起步于上世纪70年代的我国磁约束聚变领域首个大科学工程,目的是在地球上模拟太阳的核聚变产生原理,制造一种科学装置,从而解决人类终极能源的问题。这个听起来有些“科幻”的课题,潘垣研究了五十多年,目前仍在继续。

潘垣:人类的进步是伴随着能源的发展而逐渐发展进步的。这是我的第一个也是中国第一个磁约束核聚变大科学工程,我一生中感到很幸福的事情,就是“中国环流器一号”。而我拿到院士称号也是靠磁约束核聚变,这项目还在研究中,是当今世界上最难的科学研究。

到底有多难呢?潘垣解释,太阳核聚变的发生离不开巨大的太阳引力,高温度高压力条件下,充斥在太阳内部的氢原子核外电子摆脱束缚,其中两个原子核互相吸引、碰撞,进而发生聚变反应。但毕竟,地球的引力仅仅是太阳的三十三万分之一。要在地球上将超高温等离子体约束起来,实现可控核聚变,难度堪比“夸父逐日”。

不过,为自己的祖国搞科研,无论再苦再难,潘垣都倍感珍惜。因为,在他的童年记忆里,日本侵略、国破家亡,连一张平静的书桌都曾是可望而不可即的梦想。

潘垣:1938年,在我5岁的时候,日本侵略者占领了武汉,对宜昌进行猛炸,我大难不死。1943年石牌保卫战,只差大概不到10分钟,我和我的母亲要被抓住了。我的母亲一听到枪响,什么都不管,把我一拉,就从后门跑到山上,躲在竹林里。母亲就教育我,没有国,哪有家?所以我的童年是苦难的,现在读书很幸福。

颠沛流离、直面生死,如今忆起童年,耄耋之年的老人依然会潸然泪下。因此立志报国,也成了他的毕生追求。武汉大学电机系毕业后,潘垣顺利进入武汉电管局中心实验所。1958年,25岁的他迎来了人生的一次重大转折——被选调进入二机部401所,也就是原子能研究所。但兴奋之余,迎面而来的,却是前所未有的压力。

潘垣:钱三强先生治学非常严谨,而且对我们要求很高,经过大学本科5年后,到他的研究所和研究室工作,要经过考试,如果不合格,他认为不适宜在研究室工作,就调到器材处或图书馆等。首先要考两门外语,因为在研究室工作,看不懂外语如何了解什么是国际前沿?通过了,就考基础课,物理的四大力学挑一门,我当然就考了电动力学。考完以后,就考专业基础课——等离子体物理,然后考专业课。都通过了,还要拿出论文。

名师指点、专家引路,得益于钱三强先生的“威逼”和老一辈科学家的精心传授,潘垣的学术水平突飞猛进。

潘垣:钱三强先生是把我们“逼”出来的,真正培养出这样一些人,不逼不行。李正武先生给我们的课本是苏联塔姆院士的《电学原理》,很深奥,要从头学。北大的胡济民、王承书先生在我们这里讲课,忻贤杰先生给我们讲核电子学。钱三强先生请了老一辈的科学家给我们作报告,彭桓武先生是当时的一级教授了,给我们讲选题。“做研究,题目选对一半!”我印象很深刻。于敏先生作报告时我去听,他说,“搞科学研究,要创新,不是算出来的,首先是物理思想、物理概念的创新”。

1968年8月,托卡马克装置所获得的卓越实验成果传遍世界。潘垣敏锐地捕捉到这一信息,率先提出让国内的磁约束核聚变研究转向托卡马克方向的建议。建造“中国环流器一号”的“大会战”就此开始了。

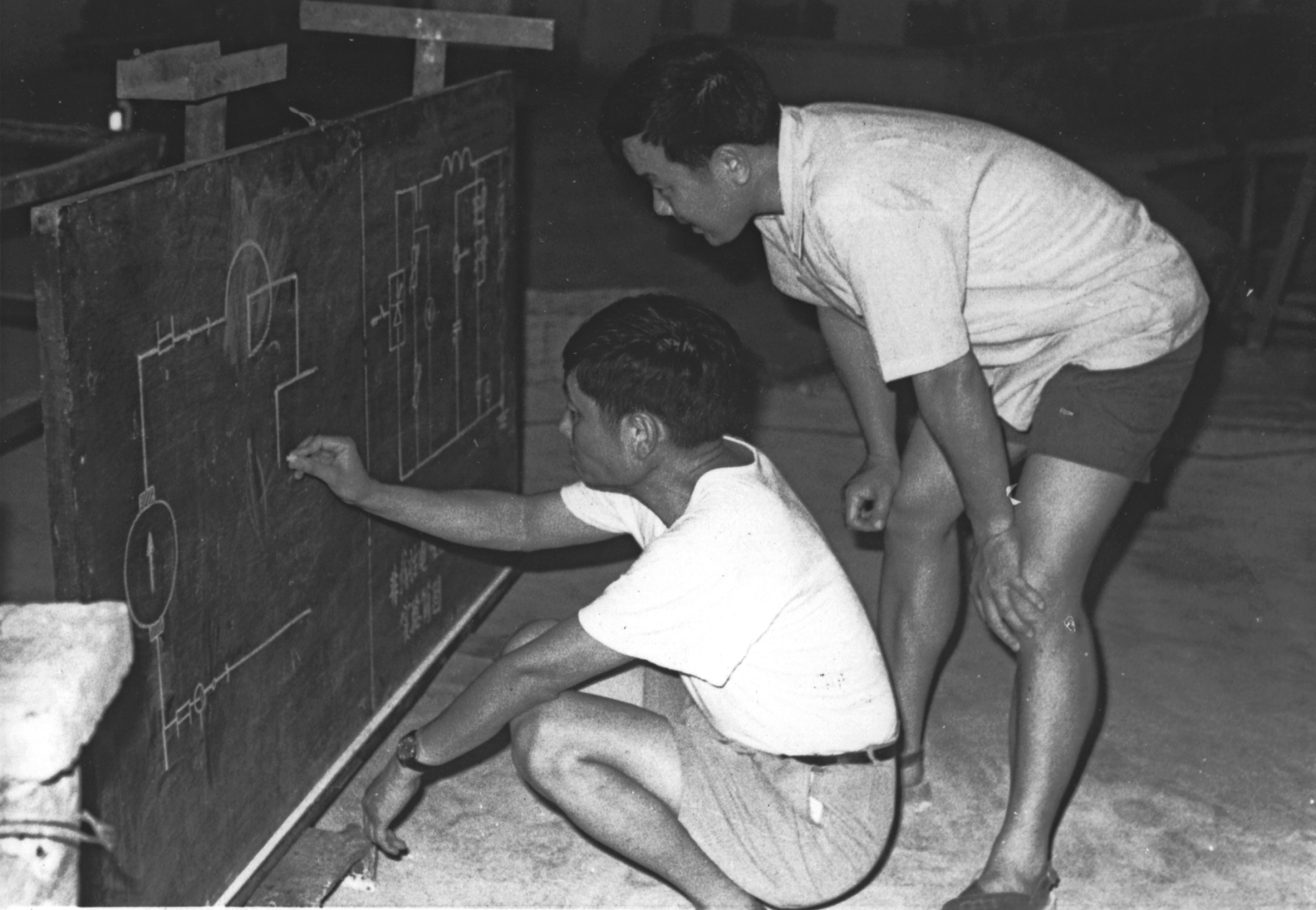

说话间,潘垣拿出一张两米多长的手稿,上面密密麻麻绘制着整个大科学工程控制管理系统的逻辑关系,一笔一画、工工整整,角落处标注着“1975年8月,控制大会战完成”。潘垣回忆,建造“中国环流器一号”之初,所需的参考材料极为缺乏,工程设计人员手里仅有介绍苏联相关装置概况的4页文章,至于装置的每一个部件具体该怎样设计,都要自己摸索。

潘垣:钱三强先生曾经说,搞科研要“安、钻、迷”,什么叫“安、钻、迷”?他说,安下心来、钻进去、着迷。只有着了迷,就能出成果。

就这样,远离城市、深居大山,潘垣安下心,和磁约束核聚变研究所的同事们,经历十多年的艰苦攻关,成功研制了“中国环流器一号”,获得国家科学技术进步奖一等奖,也为中国受控核聚变的研究和发展提供了重要的实验平台。

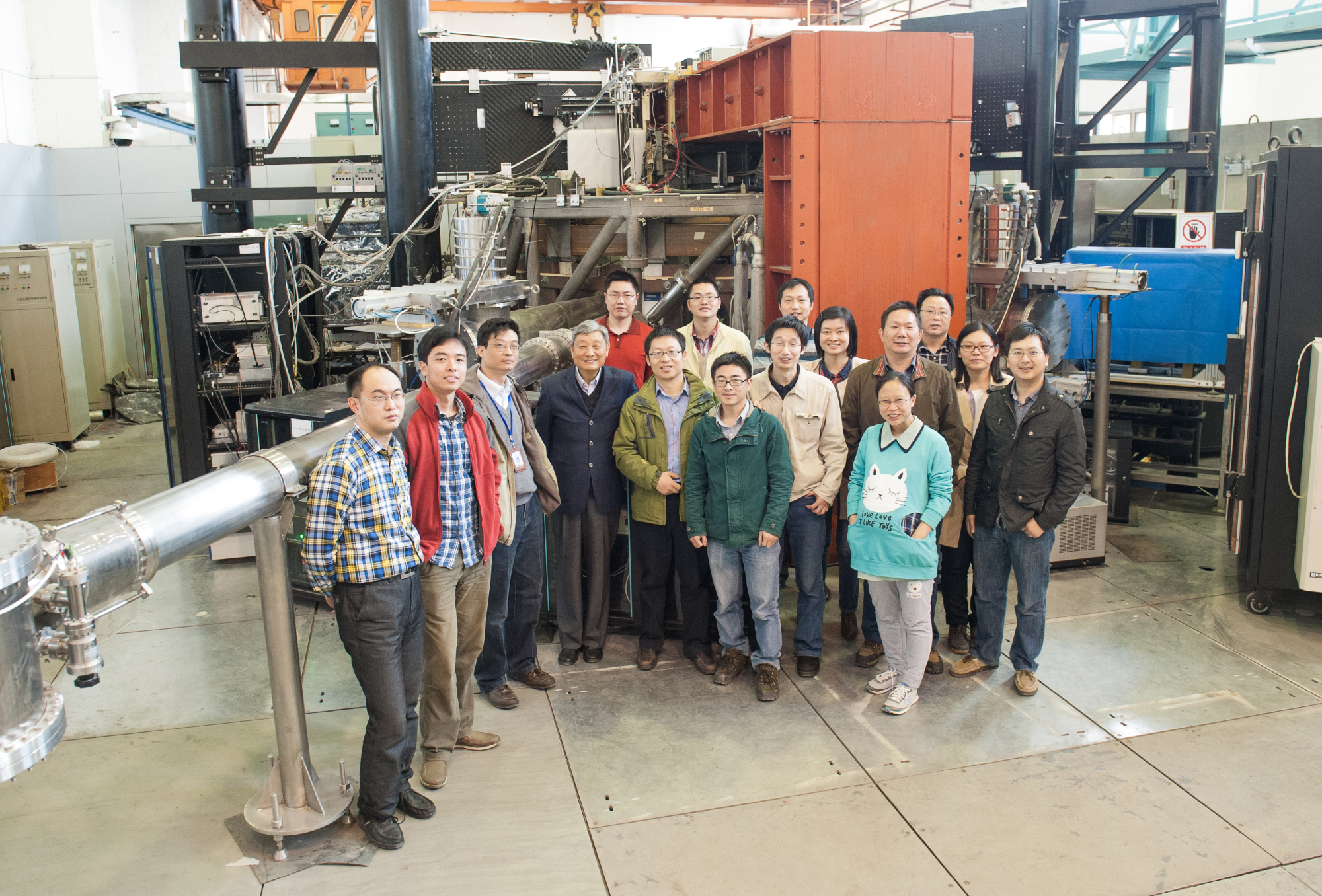

在华中科技大学电气与电子工程学院聚变与等离子体研究所,副所长陈忠勇向记者介绍项目最新进展。他说:“装置处于准备实验的阶段,主要任务就是做破裂预测、破裂避免、破裂缓解和软着陆。”

从1998年进入华中科技大学任教,至今已有25个春秋,潘垣的学生和学生的学生,如今都已逐渐独当一面。每天来实验室里看一看学生们的工作进展,成为他的日常。聚变与等离子体研究所副所长王之江说,虽然先生年事已高,不再进行一线教学,但是由他主持或提出的科研项目一个接着一个。

王之江:潘老师对知识有很强的渴望,精力旺盛,特别是每当听到最新的科技进展,他会不由自主地集中注意力、挺直腰,聚精会神地听每一篇报告。潘老师具有着强烈的爱国精神和奉献精神,美国、欧洲很多著名的实验室,他都去过,他经常说,我解决了很多“洋人”没解决的问题,鼓励大家自信,别觉得自己不如别人。他有很强的创新意愿,某一种意义上是需要勇气的,很多人会觉得已经功成名就,不再往前走了,但是潘院士不是这样,他觉得必须再往前走一下,有新方案一定要提出来。

正如王之江所说,潘垣的关注点从来都是瞄准国家所需,目标锁定人无我有、人有我强。2001年,潘垣就提出尽快建设中国脉冲强磁场实验装置,这后来成为“十一五”期间我国建设的12项重大科学技术基础设施之一,相关工程如今也正在推进。说起具体应用方向,潘垣和自己的学生、脉冲强磁场中心常务副主任韩小涛非常自豪。

潘垣:比如,解决高温超导的机理,甚至室温超导,就很了不起,所有的输电线路都没有电阻,经济性就上去了。比如,要研究第三代半导体,这是美国人卡我们的,这种半导体电压可以很高,能达到上万伏。还有就是大功率太赫兹。

华中科技大学脉冲强磁场中心常务副主任韩小涛:比现在的吉赫兹再高了三个量级。一方面能够做科学研究,一方面就是潘老师所说的可以做6G通讯源。

谈笑间,本来就看不出90岁高龄的潘老,似乎又年轻了不少。他说,电脑他用不惯,就常年订阅四份报纸,从国家发展的脉络里,找寻自己的专业背景能够解决的难题。针对京津冀雾霾问题,他提出建设柔性直流电网,为2022年冬奥会的成功举办提供了优质环境保障;针对南方电网用电负荷大的问题,他创新研发世界首台50万伏机械型直流断路器,避免电网基础设施的损失……当然,在所有成果中,最让潘垣牵挂的,还是“人造太阳”与终极能源。他说,这回咱们终于能丢掉国外技术的“拐杖”了。

潘垣:这个办法在国际上没有,叫做“磁约束氘氘聚变中子源”,装置的等离子体密度要比托卡马克高出百倍,温度也比托卡马克高出5倍,这些都是创世界纪录的。我今年已经90岁了,这是我的收官之作。过去中国还在跟世界潮流,现在从原理到技术,这一个项目是我们中国人的自主创新,而且对于人类来说是几乎无限的能源,我有充分信心。燃烧等离子体,一定能攻克。

我是记者王泽华。见到潘老,怎么也无法将他和90岁高龄画等号。视力极好、健步如飞、精力充沛、思维敏捷,虽然刚刚退下教学岗位,但是潘老依旧活跃在科研一线,就像一台永动机,不知疲倦。

采访那天,天下着蒙蒙细雨,看着伏案工作的潘老,忽然感觉他和我不处于同一个时空,已经沉浸在另一个世界。无论是在原子能研究所经历学术的摔打,还是在“大三线”建设“中国环流器一号”的历练,抑或如今前方已没有现成的路,需要挑战世界最前沿……困难,在潘老看来都是难得的机遇。他说,可能看不到自己的收官之作在国际舞台大放异彩的那天了,但只要中国人能借此站上世界之巅,他就高兴;他说,他应该早就去休息了,但还是放心不下。他要鞠躬尽瘁、不懈奋斗。

潘垣,1933年8月出生于湖北宜昌。身为中国工程院院士、华中科技大学教授的他,是我国核聚变电磁工程和大型脉冲电源技术的主要开拓者,脉冲强磁场技术专家,至今活跃在科研一线。